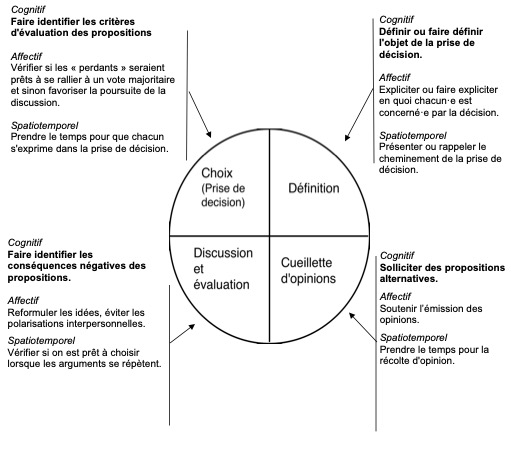

Le processus classique de prise de décision en groupe comporte quatre grandes étapes : la définition, la récolte des opinions, la discussion et la décision proprement dite.

1- de la définition de l’objet de la prise de décision

La définition de l’objet de la prise de décision est la première étape du processus. Elle est aussi celle qui est la plus souvent escamotée. Pressés·es d’aboutir à une décision, bousculés·es par des membres qui ont déjà des solutions à proposer, les participants·es ne prennent pas toujours le temps de définir clairement l’objectif précis de la décision.

L’animateur ou l’animatrice responsable de la réunion rappellera au groupe l’objet de la décision dès qu’il·elle craint que la discussion semble trop s’en éloigner ou que la décision à prendre et ses répercussions ne semblent pas clairement comprises par tous les participants·es.

2- de la collecte des opinions

Lorsque l’objet de la décision est bien compris par tous et toutes, l’animateur ou l’animatrice introduit la seconde phase en demandant aux membres de s’exprimer sur le sujet. Il·elle insiste à ce moment pour avoir un grand nombre d’opinions, avant d’en permettre l’évaluation. Il·elle cherche à favoriser une large participation. Il·elle peut faire une liste des opinions ou des propositions qui seront ensuite soumises à la discussion.

Une erreur à éviter est que les membres commencent trop vite à approuver ou contester les premières opinions émises. Par exemple, un·e membre donne son point de vue, un·e second·e enchaîne en disant « d’accord avec ça » ou « pas d’accord avec ça » et la discussion s’engage autour de cette première opinion, avec parfois l’ajout d’une ou deux autres propositions (voir les biais de discussion). Pour contrer cette tendance, l’animateur ou l’animatrice s’assurera que des propositions alternatives ont été envisagées.

3- de la discussion (l’évaluation des propositions)

La phase de discussion et d’évaluation des propositions est la plus importante, car c’est elle qui permet de peser le pour et le contre des différentes opinions. Elle sera d’autant plus efficace cependant qu’elle aura été préparée par les phases précédentes.

Cette phase doit permettre l’identification des conséquences négatives des propositions ou les suggestions faites dans la phase précédente. Elle doit être assez longue pour que tous et toutes aient le temps de s’exprimer.

4- du choix et des critères

Préalablement à la prise de décision, l’animatrice ou l’animateur proposera d’identifier des critères d’évaluation des propositions.

Plusieurs possibilités s’offrent à l’animatrice ou l’animateur, elle·il peut inviter les membres à procéder à un tour de table où chacun exprime les éléments qui guideront son choix. Elle·il peut proposer de lister ces critères de choix, d’en débattre, de leur donner un poids, etc.

On invite ensuite à discuter des propositions en regard des critères établis. Lorsque les propositions semblent avoir été suffisamment discutées, on vérifie si le groupe est prêt pour une décision. On peut simplement demander aux membres si elles·ils sont prêts·es à votre, ou encore on peut leur demander si elles·ils seraient prêts·es à se rallier à la décision qui sera prise. On procède généralement ensuite par vote, sauf si les membres ne ressentent pas le besoin de voter formellement.

Schéma des étapes de la prise de décision

de la prise de décision par critères pondérés

La technique de prise de décision par critères pondérés est inspirée de la matrice de décision développée au début des années 90 par Stuart Pugh professeur de design à l’Université Strathclyde à Glasgow en Écosse. Elle permet de choisir entre plusieurs éléments évalués selon plusieurs critères d’importance inégale. Elle combine l’évaluation qualitative et quantitative de critères et des éléments à évaluer.

des objectifs

La technique de prise de décision par critères pondérés vise à prendre une décision rapidement en prenant en considération la moyenne des évaluations subjectives.

du déroulement

L’évaluation des éléments se fait en cinq étapes :

1ère étape : choix et pondération des critères

Les membres s’entendent sur les critères à utiliser. Par exemple, dans le cas d’évaluation de candidatures pour un poste, les membres s’entendent pour évaluer les candidatures selon les études, l’expérience, les publications et leur capacité à bien communiquer et à travailler en équipe.

Ensuite, chaque membre donne un poids à chacun des critères sur une échelle commune. Par exemple chaque personne juge sur une échelle de 1 à 3 de l’importance du critère. On note le poids accordé à chaque critère par chaque personne et on calcule le poids moyen du critère. Ainsi dans l’exemple, le critère « études » obtient un poids moyen de 2,4, tandis que le critère « publications » obtient un poids moyen de 2.

2e étape : choix d’une échelle pour l’évaluation des candidatures

Les membres s’entendent sur une échelle pour l’évaluation des éléments à évaluer. Par exemple, une échelle de 0 à 4 ; où 0 signifie « médiocre » et 4 signifie « excellent ».

3e étape : évaluation individuelle des candidatures selon chaque critère

Chaque candidature est évaluée par chaque personne à l’aide de cette échelle pour chacun des critères. Ainsi, dans l’exemple, les candidatures #1, #2 et #3 obtiennent respectivement 0, 4 et 3 pour le critère « études ». Ce qui signifie que la personne évaluatrice a considéré que les études de la candidature #1 et impertinentes par rapport au poste, tandis que celles de la candidature #2 étaient excellentes.

4e Étape : Calcul des moyennes

On calcule ensuite la moyenne des évaluations de chaque candidature sur chacun des critères. Par les cinq personnes évaluatrices ont accordé respectivement les notes de 0, 1, 0, 1, 1, à la première candidature pour le critère « études », ce qui lui donne une moyenne de 0,6. Tandis qu’elles ont accordé les notes de 4, 4, 4, 4, 3, à la deuxième candidature sur le même critère « études » pour une moyenne de 3,4.

5e Étape : Calcul du résultat (moyenne x poids)

La dernière étape consiste à multiplier la moyenne obtenue à chaque critère par le poids de ce critère, ce pour chacune des candidatures. Dans cet exemple, la candidature a obtenu 0,6 pour le critère « études » et le poids accordé à ce critère par les personnes évaluatrices est de 2,4. En multipliant la note obtenue par le poids du critère, par la candidature #1 obteint 1,44 ; tandis que la candidature #2 obtient 8,16. En additionnant les valeurs obtenues par chaque candidature pour chacun des critères, la candidature #2 a la plus haute note avec 19,16 et se voit attribuer le poste.

des avantages

La technique de prise de décision par critères pondérés est rapide, précise et donne un résultat chiffré.

des inconvénients

Elle réduit la discussion et les possibilités d’interinfluence.

Pour approfondir

Pugh, S. (1991). Total design: integrated methods for successful product engineering. Addison-Wesley Pub. Co.

https://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/1/documents/pugh-matrix-v1.1.pdf